「PVは増えたけど、成果につながっている実感がない」。そんな悩みを持つ企業は少なくありません。オウンドメディアの効果は、単にアクセス数や問い合わせ件数だけで測れるものではなく、その先にある商談や契約といった事業成果にどうつながるかを見据えて設計することが重要です。

この記事では、オウンドメディアにおけるKPIの基本から、CV(コンバージョン)後のファネル設計、ToC/ToB別の視点まで、戦略的なKPI設計に必要な考え方と指標を体系的に整理してご紹介します。成果に向けた“本質的な改善”をしたい方は、ぜひ参考にしてください。

▼この記事の監修者

- ●

予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●

顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●

現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー

オウンドメディアのKPIとは

オウンドメディアのKPIとは、「運用の成果を可視化し、改善や投資判断につなげるための指標」です。

単に「PV(ページビュー)」や「CV(コンバージョン)」の数字を見るだけでなく、リード獲得、商談化、ブランディング、採用強化といった自社の目的に対して、現状どの地点にいるのか、どこを改善すべきかを判断する“指針になります。

また、費用対効果(ROI)を見極めるうえでもKPIは不可欠です。例えば「年間200万円の投資で、どれだけの問い合わせや商談、契約につながったのか」という視点で成果を数値化することで、改善策の立案や次年度の予算配分にも活用できます。

目的に合わせてKPIを多層的に設計することで、

- 運用成果の現状把握

- ボトルネックの特定

- 効果的な改善とリソース配分

- 投資に対する成果検証(費用対効果の見極め)

といった取り組みが可能となり、戦略的なメディア運営が実現できます。

オウンドメディアのKPI一覧

オウンドメディアのKPIは、ユーザーの認知・興味・検討・行動といったファネル(購買プロセス)に沿って、どこで何が起きているかを可視化するための指標です。ここでは、よく使われる主要KPIを一覧で紹介します。

| 指標項目 | 説明 |

| 記事公開数 | 月・週単位の更新本数。安定した運用体制の有無を確認できる |

| 月間表示回数(PV:ページビュー) | 記事やサイト全体がどれだけ閲覧されたかを示す基本指標 |

| 月間セッション数 | Webサイトへの訪問回数。リピートも含む全体の動きの指標。 |

| UU(ユニークユーザー) | 実際に訪問したユーザーの数。リーチの広がりを測る |

| リピート率 | 再訪問ユーザーの割合。継続的に読まれているか、信頼を得られているかの目安。 |

| 検索順位 | 検索エンジン上での掲載順位。狙ったキーワードでの表示位置を示す。 |

| 指名検索数 | 自社名やサービス名で検索された回数。ブランド認知の指標 |

| SNSシェア数 | SNS上での記事の共有数。話題性や拡散の指標として活用される。 |

| CTAクリック数 | ボタンなど行動喚起への反応数。次のステップへの意欲を測る |

| CV(コンバージョン数) | 問い合わせ・資料請求・メルマガ登録などの成果件数 |

| CV率(CVR) | 訪問者のうち、CVに至った割合。成果率の指標 |

| 商談数 | CV後に営業接点が持てた件数。マーケから営業への移行指標 |

| 成約数(購入数) | 商談が契約に至った数。オウンドメディアが生んだ実績の最終指標 |

| 1CVあたりの費用 | 総コスト÷CV数。費用対効果の判断に使用 |

| 1成約あたりの費用 | 総コスト÷成約数。営業成果まで踏まえた投資効率を確認 |

数字は単体で見るのではなく「どの目的に対して、どの流れの中で出ているか」を意識するのが大切です。例えば「検索順位が上がった」のにCVが増えていないなら、潜在層向けのキーワードになるため、コンテンツの内容や導線に課題があるかもしれません。

また「リピート率」が高い場合は、ユーザーが定期的に情報をチェックしているという好兆候。SNSでのシェアが少なくても、検索から安定的に来てくれる導線が機能しているとも読み取れます。

KPIは仮説を立てて改善につなげるための指標です。目的と照らし合わせながら、数字の意味を読み解いていきましょう。

オウンドメディアのファネル設計で段階的な目標を立てる

オウンドメディアで成果を上げるには、「アクセスを集める」こと自体をゴールにせず、訪問後のユーザー行動をどう設計するかが重要になります。

特にBtoBにおいては、単発のコンテンツで意思決定がなされることは稀であり、ユーザーの検討プロセスを支えるような一貫した導線設計が求められます。

以下は、一般的なマーケティングファネルにおいてオウンドメディアが果たす役割と、その評価指標の例です。

ファネル全体で見るオウンドメディアの役割

| ファネル段階 | オウンドメディアの役割 | 主な評価指標 |

| 認知 | 課題との接点をつくり、検索やSNSからの流入を促す | PV数、指名検索数、SNS経由の流入 |

| 関心・理解 | 読者の課題意識を深め、比較検討の材料を提供する | 滞在時間、回遊率、読了率 |

| アクション | 資料請求や問い合わせなどの行動を誘導する | CTAクリック数、CV数、CVR |

| 商談・成約 | リード情報をもとに営業活動と連携し、受注につなげる | 商談数、成約数、LTVなど |

オウンドメディアはこのように、ユーザーのフェーズに応じて必要な情報を提供し、段階的な関係構築を支える役割を担っています。単体の施策ではなく、ビジネス全体の流れの中で位置づける視点が不可欠です。

BtoB/BtoCで異なるオウンドメディアの考え方

オウンドメディアの戦略設計は、BtoB(法人向け)とBtoC(個人向け)で大きく異なります。コンテンツの役割やユーザーの行動プロセスが異なるため、それぞれに応じた設計が求められます。ここではBtoBとBtoCのオウンドメディアのKPIの考え方を紹介します。

BtoB:検討期間が長く、情報の信頼性と一貫性が重要

BtoB領域におけるオウンドメディアの役割は、「すぐに売る」ことではなく、「検討候補として選ばれ続けること」です。ユーザー(=法人の担当者)は、自ら情報を収集・比較し、社内の複数関係者と合意形成を経て、購買判断に至ります。このプロセスは一般的に長期にわたるため、「今すぐ成果」よりも“継続的な信頼形成”が何より重要になります。

例えば、企業担当者が「今すぐ発注したい」と考えているケースは多くありません。多くは、まだ課題の整理や情報収集をしている段階です。そのため、最初に接点を持つのはSEO記事やノウハウ、事例紹介などのコンテンツが中心になります。

こうした記事で「この会社は信頼できそう」と思ってもらえることが、CVや商談への第一歩です。さらに、複数回の訪問を通じて「ここの情報は役に立つ」「また調べたら同じ会社のサイトが出てきた」と感じてもらえるような“接触の設計”が必要です。

ここで注目したいのが「リピート訪問者の割合」。ユーザーは一度の訪問で社名やサービスを覚えることはほとんどありませんが、同じテーマで何度も検索してくる中で再訪問が続けば、ブランド認知が自然に高まります。ある分野の検索上位を複数押さえることで、「この分野といえばこの会社」という印象形成にもつながります。

さらに重要なのが、CV(資料請求や問い合わせ)後のナーチャリングです。ホワイトペーパーの提供やメルマガ配信を通じて、検討中の見込み客に継続的に接点を持ち続けることで、商談化・成約につながる確度を高めていきます。

BtoB戦略で意識したいポイント

- 購買までの検討期間が長く、複数部署での合意形成が必要になる

- 初期接点はSEO・ノウハウ・事例などのコンテンツが中心

- 記事単体ではなく、シリーズやカテゴリ単位での“面”の設計が重要

- リード獲得後はメルマガや限定資料などで継続的なナーチャリングを設計

- 成果指標として、指名検索数・リピート率・CV後の商談化率なども重視

BtoBのオウンドメディアでは、「売る」よりも「選ばれる」ための設計が求められます。単なるSEO記事の量産ではなく、検討フェーズにある読者に“納得材料”を届けられているかが鍵です。

導入事例、業界解説、比較記事など、意思決定を後押しする“判断材料”をどう設計できるか。検討の各ステップを支えるコンテンツとナーチャリングの設計が成果を分けるポイントです。

BtoC:感情の共鳴と即時的な行動喚起がカギ

BtoC領域におけるオウンドメディアでは、ユーザーの「共感」「興味」「好意」を引き出し、スピーディな行動につなげる設計が求められます。BtoBのような長期的な検討や複数人による意思決定が少ない分、“今この瞬間”に響く情報や体験が、CV(コンバージョン)へ直結することも少なくありません。

例えば、ライフスタイル、ファッション、グルメ、美容、教育、健康といった分野では、「気になる」「真似したい」「参考になった」と思わせる“感情のスイッチ”が重要です。読みやすく・共感できて・思わずシェアしたくなる記事は、それだけで集客チャネルになり得ます。

また、ユーザーとの最初の接点は検索だけでなく、SNSやYouTube、アプリ通知など多岐にわたります。そこで印象に残る体験を作れるかどうかが、サイトへの再訪や商品購入のきっかけとなります。

さらに、BtoCでは「はじめての人」をいかにリピーターに育てるかが重要なテーマです。一度ページを訪れても、すぐに離脱してしまえば意味がありません。滞在時間・スクロール率・関連記事への回遊など、ユーザーが“体験を深めたかどうか”を測る指標も重視されます。

BtoC戦略で意識したいポイント

- 感情に訴え、共感・興味を引き出す記事設計(ストーリー・写真・タイトル)

- SNSや外部メディアからの拡散による流入導線の最適化

- 記事から商品ページ・LP・申込フォームへの“導線設計”

- サイト内回遊率・滞在時間・直帰率といった体験指標のチェック

- リピーター率、メルマガやLINE登録数などの「関係維持」指標の活用

BtoCメディアの鍵は、「届ける情報」より「どう感じてもらうか」。つまり、商品の機能だけでなく、“その先の体験”を描けているかが重要です。

共感・安心・憧れ・信頼……。感情が動けば、人は行動します。BtoCでは、ユーザーの“心の動き”をデザインするようなメディア設計が求められます。

その意味で、感情に訴える表現力とスムーズな行動導線(CTA設計)はセットで考える必要があります。成果指標としては、PVやシェア数のほか、商品ページへの遷移率や、LINE・メルマガの登録数、再訪率(リピーター率)といった“関係性を深めているか”を測るKPIが重要になります。

フェーズごとに見るKPI設計

オウンドメディアは、記事を公開したからといってすぐに成果が出る施策ではありません。特に立ち上げ初期は、どれだけ良質な記事を作ってもアクセスが思うように伸びず、「効果がないのでは?」と不安に感じることも多いでしょう。

ですが、これはメディア運用においてごく自然なプロセスです。オウンドメディアは広告のように出せばすぐに反応が返ってくる即効性のある手法ではなく、検索エンジンで評価されユーザーに認知されるまでに時間がかかる「積み上げ型の施策」だからです。

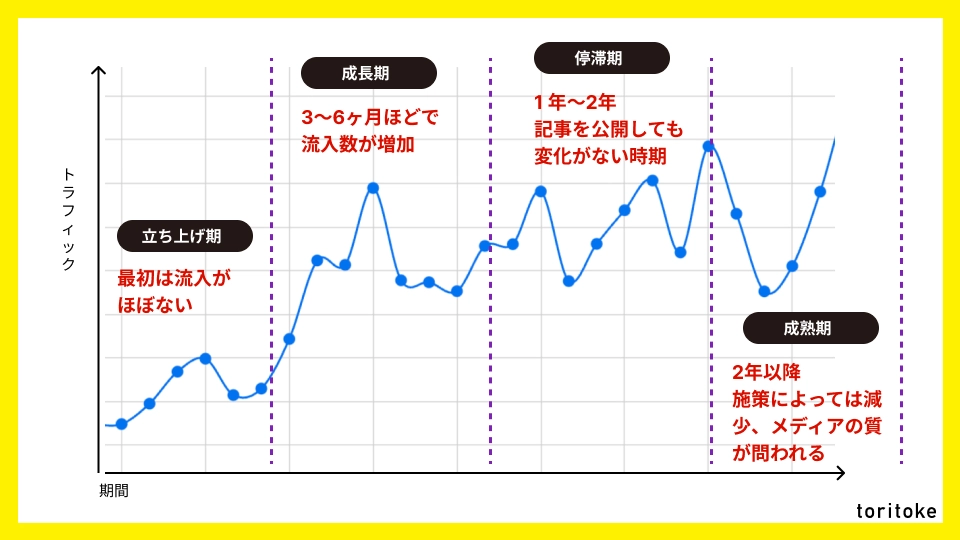

上図は、一般的なオウンドメディアのトラフィック推移を示したもので、多くのメディアに共通する成長の流れです。

最初の立ち上げ期(〜6ヶ月程度)は、記事をどれだけ公開しても反応がほとんど見られない時期です。その後、成長期(6ヶ月〜1年)にかけて検索経由の流入が徐々に増えはじめ、一定の成果が見え始めます。しかし、停滞期(1〜2年)に入ると、記事を更新してもアクセスやCV(コンバージョン)に大きな変化が見られず、「このまま続けて意味があるのか?」と感じやすいフェーズを迎えるケースもあります。

こうした停滞を経て成熟期(2年以降)に入ると、過去のコンテンツが資産として蓄積され、施策次第で安定した検索流入やリード獲得、ブランディング効果が発揮されるようになります。

このように、オウンドメディアは段階的に育てていく性質を持っているため、それぞれのフェーズに適したKPIを設定し、正しい評価軸で進捗を確認していくことが継続と成果の鍵になります。

以下では、フェーズごとに重視したいKPIとその考え方について、具体的に解説していきます。

【フェーズ1】立ち上げ期(〜6ヶ月)

オウンドメディアのスタート段階では「コンテンツをどう発信するか」以前に、まず発信できる体制と運用の習慣を作ることが最優先課題になります。この時期は、検索エンジンにも認知されておらず、記事を出しても目に見える成果が出にくい期間です。

そのため、PVやCVといった結果指標よりも「どれだけ計画通りに公開できているか」「社内でどのようにコンテンツが回っているか」といった運用の土台づくりをKPIとして設定することが現実的です。検索インデックスの確認や、記事公開数の安定性は、初期における“成果”のひとつと捉えるべきでしょう。

目的:基盤構築と発信体制の確立

主なKPI

- 記事公開数(月2〜4本を目安)

- 検索インデックス数(Googleに正しく登録されているか)

- 月間PV・セッション数(最低1,000PVを目指す)

- 流入チャネル別の構成比(検索/SNS/ダイレクト)

このフェーズは数値よりも行動が大事です。メディアの立ち上げ時に「何PV取れたか」ばかりを追うと、社内の温度感がすぐに下がってしまいます。むしろ「公開本数を守れた」「初めての検索流入が来た」「ユーザーにとって役立つ記事ができた」といった小さな達成を重ねて、継続できる体制を築くことが成果だと捉えてください。

【フェーズ2】成長期(6ヶ月〜1年)

運用が軌道に乗りはじめ、検索エンジンからの評価も徐々に反映されてくるのがこの時期です。少しずつアクセス数が増え、「検索経由で読まれる記事」が出てくるのが成長期の特徴です。ここでは量よりも質、どんな人にどう読まれているかを意識した運用が求められます。

また、読者の滞在時間や直帰率といったユーザー行動の質的な指標にも目を向け、「読まれる」から「次の行動を起こす」までの導線設計が重要になってきます。

目的:検索流入の拡大と行動導線の整備

主なKPI

- 月間UU(ユニークユーザー)数(月1,000〜5,000UUを目安)

- 検索順位(主要キーワードでの掲載順位)

- 滞在時間・直帰率(1分以上/60%以下が目安)

- CTAクリック数(資料請求や問い合わせなどの導線設計)

ここからは記事を出せば終わりではなく、読まれた後のアクションまでを設計できているかが問われます。検索順位が上がっている記事があれば、そこにCTA(行動導線)を強化するだけで、コンバージョンに直結するケースもあります。

また、月1回の振り返りミーティングや記事別のKPIチェックを始めることで、メディアの運用PDCAが本格化するタイミングでもあります。

【フェーズ3】停滞期(1〜2年)

オウンドメディアを1年以上継続していると、記事の蓄積によって検索流入やコンバージョンは一定数得られるようになります。しかしこの時期になるとアクセスや成果が伸びにくくなり、手応えを感じづらくなるケースも多く見られます。「このまま続けて意味があるのか?」といった迷いや不安が出てくるのもこのフェーズの特徴です。

こうした状態に入ったときは、単に記事を増やすのではなく「どのコンテンツが成果に貢献しているのか」「導線や構成に無理がないか」といった視点から、既存コンテンツの見直しと改善に力を入れることが重要です。成長を続けるための“仕切り直しの時期”ととらえましょう。

目的:既存コンテンツの改善と成果導線の強化

主なKPI

- コンバージョン数(問い合わせや資料請求などの成果件数)

- コンバージョン率(1〜3%がひとつの目安)

- 成果に寄与している記事・そうでない記事の比較

- ブランド認知の変化(自社名やサービス名での検索回数)

- 検索順位や回遊率、直帰率などの推移と再評価

このフェーズでは、担当者のモチベーションが下がりやすい一方で、改善施策の効果が次の飛躍を生みやすい時期でもあります。蓄積されたコンテンツを活かしながら、精度の高い運用へとシフトするチャンスと捉えて、リライト・構成の見直し・CTA改善などに注力しましょう。

【フェーズ4】成熟・再設計期(2年〜)

メディア運用が2年を超えると、コンテンツの数も増え、一定の成果が安定して得られるようになってきます。この段階では「新たに何を書くか」だけではなく、既存コンテンツの再設計や、他チャネルとの連携強化がポイントになります。

過去の記事の中には情報が古くなったものや、検索順位が下がってきたものも出てきます。加えて、流入経路が複雑化し、CVまでの経路も多様になります。そのため、このフェーズではメディアを全体的に整理・再構築する視点が求められます。

また、MA(マーケティングオートメーション)やCRMとの連携を強化することで、オウンドメディアを“リードナーチャリングの起点”として位置づける運用設計が重要になります。

目的:既存資産の最適化とマーケティング全体との統合

主なKPI

- 検索順位の維持率

- 商談化率(CV後に営業接点に進んだ割合)

- 成約率(商談から契約に至った割合)

- メルマガ・LINEなどの登録率(CVの広がり指標)

- ブランド指名検索数(自社名・商品名での検索回数)

成熟期は“終わり”ではなく、次の戦略フェーズの入り口です。情報を届けるだけでなく、その情報がどのように顧客行動や営業プロセスに活きているかを見極め、マーケティング全体の中で再定義していくことが求められます。コンテンツを“発信の場”から“ビジネスの仕組み”へと昇華させるタイミングとも言えるでしょう。

オウンドメディアの数字では見えない定性KPIの視点

オウンドメディアの成果は、PVやCVなどの定量的な指標だけではなく、実際に読まれたその後にどう活かされているかという定性的な反応にも表れます。特にBtoBのような長期的な検討プロセスを伴う領域では、「信頼されているか」「選ばれる理由になっているか」といった、数値に出にくい“手応え”こそが重要な成果指標となります。

定性KPIとして注目すべき視点

問い合わせや商談時に記事が話題に出る

「この記事を読んで相談したくなった」「分かりやすかったので連絡した」など、商談のきっかけとして記事が言及されるケースが出てくると、オウンドメディアがリード獲得の“源泉”として機能し始めた証拠です。ヒアリング内容に記事への言及が含まれていた場合は、記録・共有する習慣をつけましょう。

営業や社内からのフィードバック

「この資料、営業先で使いやすかった」「説明の導入に使えた」など、営業・カスタマーサクセス・採用チームなどからの活用報告がある場合は、実務での定着が進んでいるサインです。社内における“使われるコンテンツ”になっているかどうかは、KPIでは拾えない定性成果のひとつです。

SNS上での好意的な引用・共感コメント

ただのシェア数ではなく、「共感した」「わかりやすかった」「まさにこれ」といったポジティブな引用・言及の中身が重要です。SNSでどのように語られているかを定期的にチェックし、定性的な反応の質を記録・分析することで、読者との関係性の深さを見極める手がかりになります。

リピート訪問・別記事への回遊

Googleアナリティクス(GA4)などを使って「再訪率」「セッションあたりの閲覧ページ数」を確認すると、単発ではなく継続的にメディアに触れているユーザーの存在が見えてきます。リードや問い合わせにつながるユーザーは、複数記事を読んでからアクションすることが多いため、この傾向は見逃せません。

社内外での認知・評価

「このメディアってよく見る」「参考にしている」「採用候補者が読んでいた」といった声が社外から聞こえたり、社内の広報・採用・営業など複数部門で活用され始めると、企業の情報資産としての価値が定着し始めた段階です。オウンドメディアが“自社を語る母体”として機能しているかを測る一つの視点になります。

オウンドメディアのKPIでよくある質問

Q1. オウンドメディアのPV数はどれくらいが目安ですか?

明確な正解はありませんが、月間1,000〜5,000PVが立ち上げ初期の現実的な目安です。特に序盤では、「検索経由で安定して読まれる記事が生まれ始めたかどうか」を評価基準とするのが実践的です。

中長期的には、月間1万〜3万PV以上を目指す企業も増えてきますが、PVだけで成果を判断するのはリスクがあります。アクセス数が増えても、コンバージョン(CV)につながっていなければ、本来の目的(リード獲得や商談化)に寄与しません。

そのため、PVとあわせて「読了率」「回遊率」「CVR(コンバージョン率)」など複合的な指標で効果を評価することが大切です。

また、業種や事業規模、BtoBかBtoCかによってもKPIの基準は異なります。たとえばBtoBでは月3,000PVでも高品質なリードが取れることもありますので、数値だけでなく“質”にも注目しましょう。

Q2. オウンドメディアのCVRはどれくらいが目安ですか?

一般的には0.1%〜0.5%程度がひとつの目安です。月間1万PVのメディアであれば、10〜50件の問い合わせや資料請求が発生する水準となります。

ただし、CVRはキーワードの種類やコンテンツの性質、CTA設計の精度によって大きく変動します。課題が明確な顕在層向けコンテンツではCVRが高くなりやすく、潜在層向けの読み物系コンテンツでは低くなる傾向があります。

また、フォームのUI/UX改善や導線の設計次第でCVRは大きく変化するため、コンテンツの質だけでなく、サイト構造やCTAの最適化にも目を向けることが重要です。

一定のCVが得られるようになった段階では、CVR単体ではなく、「CV数 × 商談化率 × 成約率」というファネル全体の流れで成果を捉える視点が、より実用的で意思決定にも活かしやすくなります。

オウンドメディアのKPI設計を“戦略”として捉えよう

オウンドメディアは、「何をどれだけ発信するか」ではなく、「どんな成果を、どう測るか」が成果の分かれ目です。PVやCVといった表面的な指標だけで一喜一憂せず、商談・成約といった本来のビジネスゴールまでの“道のり”を可視化すること。それこそがKPI設計の本質です。

KPIは、結果を評価するための指標であると同時に戦略と実行のつなぎ役でもあります。目的に応じてファネル全体を設計し、各フェーズや接点に合わせて「どこを見るか」を見極めることで、オウンドメディアは単なる情報発信から“事業成果を生む仕組み”へと進化していきます。

数字の裏にあるユーザーの行動や感情にも目を向け、定量と定性の両軸で評価することでより深い改善と戦略的な意思決定が可能になります。目先の成果にとらわれすぎず、長期的な視点でKPIと向き合う姿勢こそがオウンドメディア運用の成功を支える鍵になるでしょう。

株式会社toritokeでは、オウンドメディアの立ち上げ・運用をご支援しています

オウンドメディアは、始めることよりも「続けること」、そして「成果につなげること」が何よりも難しい施策です。目的設計から記事制作、分析・改善まで、限られたリソースの中でやりきるには、無理のない設計とパートナーの伴走が欠かせません。

株式会社toritokeでは、中小企業や個人店舗、新規事業者向けに、オウンドメディアの戦略立案から運用体制づくり、継続的な改善支援までを一貫してサポートしています。

「何から始めればいいか分からない」「続ける仕組みを整えたい」「もっと成果につなげたい」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

- ●

予算に応じた戦略設計とマーケ全体の支援力 - ●

顧客視点とデータに基づく確かな実行力 - ●

現場目線で気軽に相談できる伴走型パートナー